Отец ушел 3-го января.

После очередной ссоры родителей мы держали семейный совет в нашей с братом комнате. Совет был за закрытыми дверями, чтобы бабушка с дедом не слышали, как плачет мама. Набор объяснений был стандартный, как из всех на свете фильмов про разводы родителей: «больше не могут жить вместе», «так будет лучше», «мы вырастем и должны будем понять».

Потом мы сразу пошли в какие-то дурацкие гости, где родители должны были выглядеть бодро и всячески веселиться, как полные идиоты.

На следующий день после его ухода я полдня провел, просто ходя из угла в угол по своей комнате, повторяя в голове простую и горькую мысль из трёх слов — «Папа нас бросил. Папа нас бросил. Папа нас бросил…»

Я перетащил в детскую музыкальный центр из зала — теперь он был там никому, вроде как, не нужен. В нашей комнате благодаря этому появилось радио. Мы жили на окраине города, и единственной станцией, которая сносно ловила, было «Русское радио». Я слушал его каждый день — когда делал уроки и когда играл в компьютер, даже просыпался под него.

Я вдруг стал хотеть ходить в школу. Обычно я был к ней равнодушен, либо вообще молча ненавидел. Теперь же я просыпался и ощущал ужасную грусть непонятной природы. Хотелось побыстрее бежать в школу, чтобы поговорить хоть с кем-нибудь, чтобы просто увидеть хоть кого-нибудь, кроме домашних. Только, чтобы не быть дома. Я наспех доделывал уроки, впихивал в себя обед, который готовила бабушка, и, кое-как одевшись, бежал вверх по дороге. К вечеру все проходило — я радостно шел домой, чтобы играть в компьютер, читать или смотреть телевизор. Но на следующее утро все повторялось — невыносимая тоска и желание убежать. Я стал уходить в школу раньше и делал уроки, сидя в пустой библиотеке.

Иногда утренняя грусть перерастала во внезапные приступы паники на пустом месте. Вернее, это даже была не паника, а острая жажда неведомых действий, причем сиюминутных, здесь и сейчас. Но было совершенно не ясно, чего же мне хочется.

Один раз было так. Я играл в приставку перед телевизором и осознал, что мне до смерти осточертело играть. Вскочил. Осточертело все: играть, телевизор, игровой пульт в руках, сама игра. Я бросил джойстик на пол, но легче не стало. Я не понимал, что происходит. Мерзость окружения вдруг стала очевидной. И как это я раньше не замечал! Мерзким было решительно все вокруг — комната, ковер на полу, моя одежда, даже я сам. Я сел на диван, пытаясь успокоиться, но странное ощущение не проходило. Я не знал, что мне делать — не нравилось ни сидеть на диване, ни стоять, ни лежать. Ни играть в приставку, ни смотреть кино, ни есть мороженое, ни пить кофе. Не хотелось и куда-то идти. Вообще ничего не хотелось. Не хотелось ничего хотеть, и не хотелось не хотеть.

Я почувствовал, что схожу с ума. Стало страшно. Чувство было не похоже ни на какое другое. Казалось, что вот-вот произойдет что-то ужасное, о чем мой мозг как будто знает, но я сам не знаю. В животе начало саднить, как перед контрольной по физике. Покрутившись по комнате с минуту, я не придумал ничего лучше, чем лечь вниз головой на диван, закинув ноги на стену.

Это как будто помогло. В комнату заглянул дед. Он спросил, все ли у меня нормально. Я сказал, что все хорошо. Тогда он сказал, что я совсем сошел с ума от своего компьютера и мне надо погулять на улице. Я полежал еще минут 10, оделся и побежал вверх по дороге в школу.

Тогда я вел дневник. Каждый вечер записывал в «Ворде» все, что произошло за день, сопровождая это дурацкими комментариями. Начал вести его в июне 1998 года, записал три летних месяца («Летняя летопись») и несколько осенних, каждый месяц даже составлял рейтинг самых значимых событий («На третье место в июне забралось первое в этом году мороженое!»)

После ухода отца я забросил писать надолго и возобновил записи только в апреле. Дневник стал просто-таки фонтанировать радостью. Я писал про погоду, про любые ее изменения, про школьные дела. Вот наступило потепление, ура! Вот в середине апреля повалил снег, какой ужас! Вот наступила пасха, и мама с бабушкой напекли куличей. Вот («в высшей степени радостное событие!») мы поехали покупать подарки брату на день рождения.

Приезд отца описывался как нечто само собой разумеющееся, без излишних пояснений, — вот он приехал, мы посидели, посмотрели какой-то фильм, вот он уехал. А вот они приехали с бабушкой на день рождения к брату, подарили ему немного денег и диски с играми, немного посидели и затем уехали.

Отец приезжал примерно раз в две недели. Летом мы целыми днями сидели в квартире, играли в компьютер — а он приезжал вечером и забирал нас на озеро. Или поесть мороженое в центре города. Или купить новых дисков с играми на базаре. Выезды эти не воспринимались как праздник. Скорее, как странная повинность. Мол, что ж теперь делать, вот так теперь будет. Я чувствовал смесь злости, радости и непонятного стыда. Мы нарочито спокойно разговаривали на совершенно обыденные темы — о новых играх, фильмах и уроках, я показывал новые картинки, которые нарисовал на компьютере и сайт, который я самостоятельно собрал. Брат рассказывал про свои бальные танцы. Мы съедали мороженое и отец отвозил нас домой. Мама потом обязательно спрашивала, не привез ли он денег.

В ноябре умер дед, который, сколько я себя помнил, жил с нами. Просто упал на пол в своей комнате. Скорая ехала минут двадцать. Сказали, какой-то тромб оторвался. Кажется, мама сломала ему пару ребер, пытаясь завести сердце. Соседка, помогавшая обмыть деда и переодеть в костюм, похлопала меня по плечу и сказала какую-то ужасную банальность, вроде «Такова жизнь и такова смерть…» От нее несло перегаром и чесноком.

Следующие несколько дней я совсем плохо помню. Кажется, приезжал отец, сидел с нами, разговаривал о том о сем. Кажется, дал матери денег на похороны. Она поблагодарила его.

Бабушка попросила меня нарисовать черным фломастером ленточку в углу портрета деда. Тогда я впервые осознал, что он умер, и заплакал.

Приближался Новый год. Его мы отмечали с родителями партнерши брата по танцам, мама пригласила их к нам. Им было лет по тридцать, они были жизнерадостной молодой парой и Новый год тогда стал действительно радостным событием для нас. Мы взрывали фейерверки, устраивали конкурсы, пели и веселились до самого утра.

Сорок дней пришлись прямо на 1-е января 2000-го года. Это было странновато: вот мы, уставшие смеяться, счастливые, ложились спать, а когда встали, в квартире уже были какие-то посторонние люди, которые сидели за столом в зале, ели суп с лапшой, пили водку и негромко разговаривали…

У меня есть специально собранная папка с музыкой из того времени. В основном, это песни, которые играли в 1999 году на «Русском радио» и не только. Я не знаю толком, зачем я ее собрал. Просто захотелось, стал вспоминать — и собрал.

Тогда, в начале 2000-х, я осознавал, как что-то изменилось навсегда. Неясно, изменилось в лучшую или в худшую сторону — просто изменилось, и всё. В голову лезли в основном какие-то пошлые фразы, вроде «Вот и детство кончилось!». Я был воспитан книгами и фильмами, и в голове постоянно роились такие фразочки.

Гораздо приятнее было думать, что все эти перемены внутри и снаружи меня потому, что наступил 2000-й год, и что это мощь перелома тысячелетий нависает над всем мирозданием, и она во всем и виновата. Я даже ощущал гордость за то, что мы живем в 2000-м году — далеко не всем людям так повезло: жить в году под таким номером!..

Папка с музыкой тех времен называется “HAPPY 1999”.

Как будто тогда я был безмерно счастлив.

I.

— Да дрочит он там, наверное, — сказал Серега.

Мы в очередной раз стояли перед тяжелой железной дверью и ждали, пока Липиздрюченко откроет на наш стук. Он никогда не открывал сразу, всегда нужно было стоять несколько минут, прежде чем скрежетал замок и появлялась его неприветливая физиономия. И мы ждали, потому что только Липиздрюченко мог пустить нас в святая святых — интернет-класс. Был 1998-й год, тогда я впервые и попал в интернет.

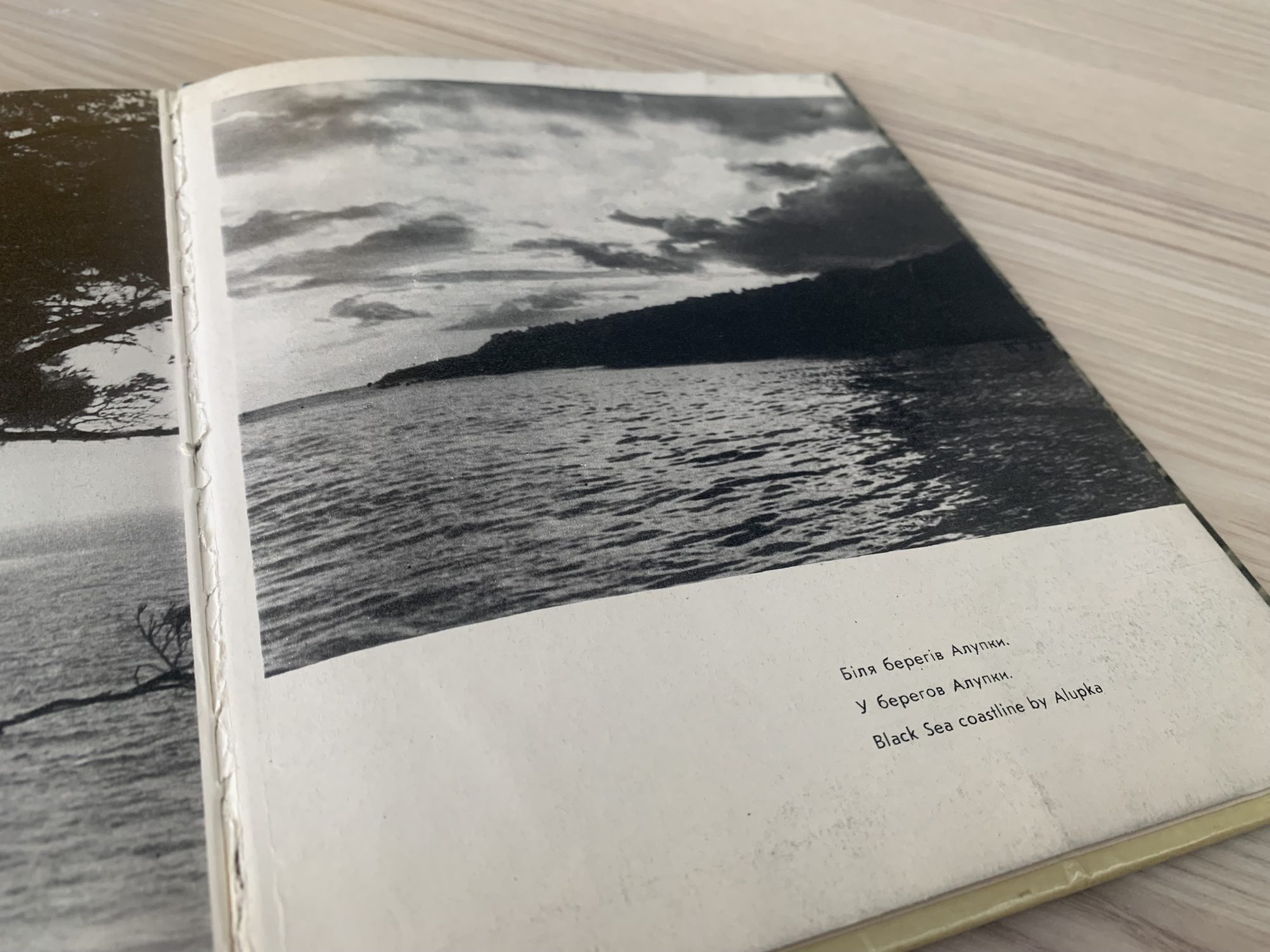

Первые деньги за искусство я получил в семь лет за картину «У берегов Алупки». Выпросил у родителей настоящие масляные краски, нашел в старой советской фотокниге снимок с неведомого курорта и написал его на альбомном листе. Половину пропитанного маслом полотна занимало грязно-серое небо, вторую — грязно-синее море, а между ними уходила вдаль грязно-черная полоска берега. В гости пришел дядя, увидел картину и сказал, что это похоже на трубу завода в ветреную погоду. Я немедленно обиделся. Дядя предложил купить у меня картину за настоящие деньги. Я перестал обижаться. Тогда я понял, что художника, может обидеть каждый. Но если художнику заплатили за искусство, то становится не так уж и обидно.

В первом классе я нарисовал одного из черепашек-ниндзя и подарил однокласснику на день рождения. В тот день я принес папку со своими рисунками в школу, чтобы показать их ребятам. Учительница сказала, что «у Саши сегодня день рождения, давайте всего его поздравим». Я выбрал самый лучший рисунок из папки и подарил Саше. Через неделю в столовой Саша ударил меня в живот со словами «Ты чё, а?». Наверное, ему не понравился рисунок, заключил я, валяясь на полу, согнутый вдвое. Саша сказал, что рисунок, кстати, он выбросил. Тогда я понял, что искусство может ранить.

В старших классах я каждый год летом отдыхал в деревне у деда. Стена дедовского гаража была непростительно чистой и обширной, поэтому я решил нарисовать там девушку в купальнике в полный человеческий рост. Получив согласие деда, я приступил к работе. Бабушка, увидев рисунок, замахала руками и сказала, что нельзя рисовать такие рисунки посреди деревни. Потому что честные люди увидят, «провоцируются» и подбросят нам в колодец дохлую собаку. Я не поверил бабушке. Летом следующего года я обнаружил, что дохлую собаку в наш колодец до сих пор не подбросили, но вот дед закрасил мою девушку в купальнике скучной серой краской. Тогда я понял, что искусство провоцирует.

Решив, что графический дизайн и реклама хоть немного, но относятся к искусству, я связал с ними жизнь.

Несколько лет назад мы снимали большой документальный фильм о нашем регионе. Собрали самые красивые кадры, смонтировали под красивую музыку, озвучили красивым голосом. Фильм получился, но часть комментаторов в интернете негодовали. Их возмущало то, что мы выбрали для съемок самые красивые кадры, и почему-то не сняли ничего у них во дворе или в подъезде. Комментаторы даже угрожали приехать к нам в офис и показать, что такое настоящая жизнь региона. Тогда я понял, что искусство, когда оно касается сразу всех, способно вызвать народный гнев. Даже если оно красивое.

А однажды мы сделали социальную рекламу по заказу ГАИ. На ней девочка-призрак обращалась к маме: «Мам, домой не жди, дядя водитель „торопился“…» Клиенту понравилось, рекламу повесили в городе. Нам тогда многие сказали, что это «чудовищно» и «нельзя же так». Но потом реклама победила в каком-то конкурсе реклам. А потом — еще в каком-то. А потом в ГАИ нам сказали, что реклама эффективна и насколько понравилась коллегам, что теперь будет запущена и в других регионах. Что она реально помогает снизить количество аварий.

И тогда я понял, что если искусство не только ранит, провоцирует и вызывает народный гнев, но и хоть чуточку спасает жизни, значит, оно не зря.

Дочь, с днем рождения!

Хотел бы написать что-то воистину вечное, жутко монументальное, такое, чтобы поколения печатали в учебниках, высекали в камне для последующих цивилизаций, каждую строчку бы обцеловывали. Такое, чтобы всё дерьмо выбивало, переворачивало сущности, схлопывало и рождало новые вселенные. Но мозгового ресурса твоего папки в эти дни хватило только на это поздравление.

Когда ты только родилась, мы с твоей мамой нихрена не понимали, что нам делать. Что-то определенно происходило. Но что именно, было понять очень сложно. Было так: ты родилась, тебя с величайшими предосторожностями доставили домой в виде красно-синенького морщинистого свертка, кошка долго тебя обнюхивала, а потом легла рядом для охраны. Кажется, ты была единственной, кто вообще что-то тогда понимал.

Я видел как ты родилась, и это было, вопреки популярному мнению, совсем не страшно. Страх пришел только когда я впервые взял тебя на руки — синенькую, сморщенную, что-то едва поквакивающую. Вот тут мне стало по-настоящему страшно: вдруг я что-то делаю неправильно? Неправильно держу, неверно качаю? Зачем я тут вообще?! Экзистенциальный (это слово я тебе потом поясню, сам не до конца знаю) ужас захлестнул меня тогда. И я на всякий случай отдал тебя врачам.

Все нам что-то говорили. Что-то спрашивали. Что-то советовали. Все было как сквозь ватное одеяло. Будто мы с тобой и мамой втроем сидим в хижине с толстыми-толстыми непробиваемыми стенами, а за ними кипит мир. Но было понятно, что все радовались! И мы, смотря на других, тоже стали радоваться.

А дальше было неказистое начало нашего родительства, глухая стена фрустрации сменилось яркой шуршащей оберткой из миллиона забот — все стало быстро, цветно и беспорядочно. О, мы многому научились. Ходить по квартире в стиле японских ниндзя совершенно бесшумно, метров за 10 по запаху определять цвет угрозы, ложиться спать одновременно с тобой, не ложиться спать вообще, где-то находить в себе еще вагон сил, когда кажется, что силы совсем на исходе… Все коучи по личностному росту должны коллективно штабелями улечься в огромную яму посреди города и плакать, потому что их труды совершенно бесполезны по сравнению с тем, как твое существование прокачало нас в разных виртуозных умениях. Еще бы, ведь ты очень требовательный педагог!

И ты многому научилась — даже зарабатывать для семьи деньги в 8 месяцев! Снялась в настоящем кино! Жаль, что по условиям договора я пока не могу об этом рассказать тут, но фильм должен выйти в следующем году, и тогда я, наверное, расскажу.

Мне кажется, что ты уже очень умная. Точно умнее некоторых известных мне взрослых. Во всяком случае, когда ты обкакаешься, у тебя хватает ума не кричать и не обвинять в этом других. А это уже кое-что, поверь мне.

Пожалуй, единственное, что мы делали за этот год правильно — это радовались и испытывали к тебе самую сокрушительную любовь. «Возможно ли любить сильнее?» — написала твоя мама сразу после рождения. Согласен с ней: любить сильнее никак не возможно.

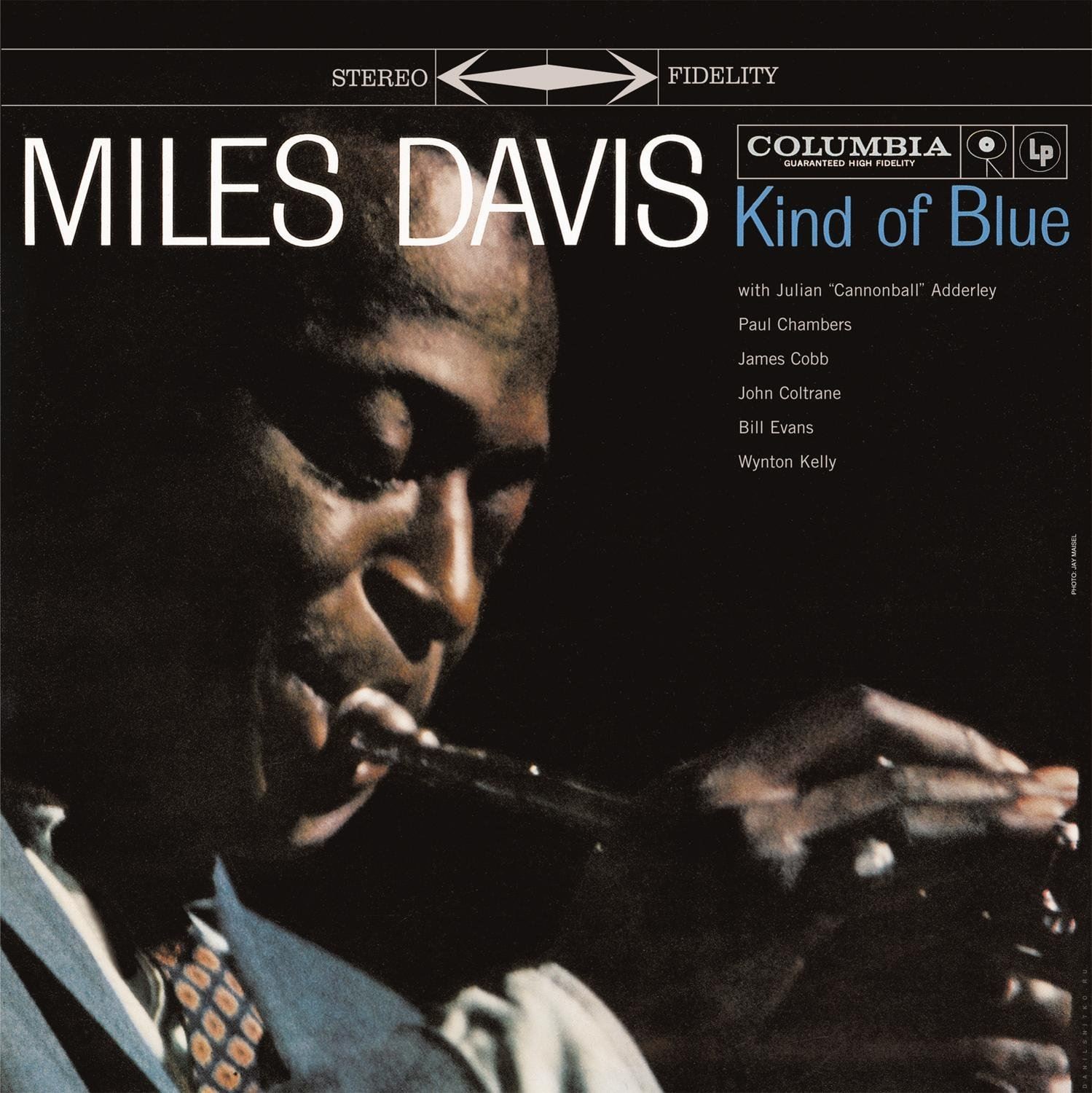

Я включаю пластинку Майлза Дэвиса «Kind of Blue» и растягиваюсь на диване.

Комнату сначала затапливает густой и осторожный контрабас. Затем в дело вступает вежливый рояль, а за ним подаёт голос хамоватая труба. Вскоре они сплетаются в томную ткань джаза — какой звучал где-нибудь в клубе в центре Нью-Йорка лет семьдесят назад. Мелодия едва ли замысловатая. Но боже, как же это хорошо звучит!

Я лювлю себя на мысли, что ужасно редко слушаю музыку. Нет, музыка звучит в моей жизни постоянно, я не мыслю себя без музыки. Но вот чтобы именно слушать, а не просто слышать, — такое бывает совсем нечасто.

Я сижу на самом краю далекой деревни в деревянном доме. Разумеется, затерянный среди гор. Километров пятьсот от родных мест. Все в доме легли спать, лишь я один на кухне. Тут неожиданно идеальный интернет и поэтому ощущение странное: с одной стороны, ты на отшибе вселенной, и вокруг только черные горы и небо, усыпанное жирными звездами, а с другой — ты все еще подключен к лучшему изобретению человечества. Чего-то не хватает для полноты ощущений! Или, наоборот, что-то лишнее.

Выключаю в комнате свет. Теперь на меня светит только снулый экранчик ноутбука. Нет, недостаточно.

Открываю окно, высовываю щеки во влажный ночной воздух. За окном – густая чернота, черные хребты, как зубы, обступают дом, я один на краю этой тяжелой плиты. Какие-то два окошка горят вдалеке, словно глазки. Уже немного жутковато. Отлично!

Включаю саундтрек — «Старуху Мха». Это музыка жанра dark ambient. Ее автор покончил с собой. Чувак был повернут на русской языческой мифологии, записал несколько жутких атмосферных альбомов, а потом — того. Идеально, когда надо создать атмосферу безысходности. Вот ты сидишь на краю черной-черной деревни, где лишь хрипящий лай старой черной слепой собаки изредка разрывает тяжелый воздух над мертвыми щербатыми горами… Сам Лавкрафт бы перевернулся в гробу, будь он жив.

Нет, все еще недостаточно. Видимо, чтобы проникнуться атмосферой, надо пожить здесь какое-то время, а одного вечера явно мало…

…Нечто бесформенное, серое и длинноногое, медленно проплывает перед моим носом. Я в ужасе отшатываюсь, панически машу руками — бесформенное серое только взбрыкивает и флегматично отлетает чуть дальше. Я мгновенно забываю про черную заброшенную деревню и черные оскалы щербатых старых гор. Хьюстон, у нас вообще-то тут дерьмо пострашнее каких-то там атмосфер безысходности!

Пока я высовывал голову в окно, вдыхал напоенный непременно целебными травами горный воздух и подбирал красочные эпитеты для пиков на горизонте, в окно залетел огромный комар. Да, такой, с подрагивающими ногами, неприятно разлинованными крыльями, вальяжной манерой передвижения и тёмным замыслом в своей комариной башке. Замыслом, разумеется, меня убить.

Не то, чтобы я боялся комаров.

Не то, чтобы я боялся больших комаров.

Нет, в детстве, конечно, они наводили на меня панику и оцепенение. Мы с братом были уверены, что раз комар большой, то и кусает во сто крат сильнее, чем обычный маленький комар. Мы знали, что он буквально высасывает человека изнутри, оставляя обескровленную оболочку, которая потом только и делает, что молча таращится на мир пустыми глупыми глазами. И всё! Это уже отработанный материал, пропащий бедняга, которому не помочь!

Среди одноклассников была также популярна гипотеза, что этот комар — малярийный. Мы весьма смутно представляли себе, что такое малярия и как ей болеют, но большой комар непременно должен был быть малярийным! А иначе вообще в чем смысл всей затеи?!

Однажды я поехал к бабушке и нашел у нее в книжном шкафу серию книг «Жизнь насекомых». Это была добротная советская энциклопедия прекрасного издания, годов этак 1950-х. Ее купил мой дед: он был повернут на образовательных книгах, и постоянно покупал домой ту или иную серию. Отдавать нам их бабушка отказывалась, приходилось только изредка листать книги во время визитов к ней с родителями. После ее смерти книги потерялись в многочисленных перевозках вещей — даже на том свете бабуля была против, чтобы внуки прикарманили книги себе.

Так вот. Согласно одному из томом энциклопедии, большой комар относился к семейству комаров-долгоножек и был совершенно безвреден. Хотя и носил жуткое название «карамора». Питались эти безобидные твари нектарами цветов и соками растений. Никакой крови. Никаких высасываний человека изнутри, никаких обглоданных трупов, пустых оболочек и бесцветных глаз. Я был даже немного разочарован. Вот так всё просто?! Эй, ну может, там хоть завалящая малярия в нём сидит? Ну хоть иногда?! Зачем же тогда он такой большой и страшный?!

Но нет, комар-долгоножка оказался совершенно безобидным долговязым дебилом. Он только и мог, что нерасторопно летать и вызывать страх своим видом — сделать что-то хотя бы мало-мальски неприятное он не был способен.

Мозг человека устроен так, что не всегда рациональные знания, будучи помещенными в него, могут вылечить иррациональный страх. Рептильная часть мозга — то ядро, которое отвечает за инстинкты — принимает решения быстрее всего и, к сожалению, не всегда правильно. Она думает только о собственной безопасности. И дает мышцам команду действовать. Префронтальная кора — та самая эволюционировавшая и сделавшая из обезьян людей часть мозга — вступает в дело только через пару секунд. Она очень умная, но очень медлительная. И обычно бывает уже поздно. Вроде клоуны нестрашные, а ты все равно плачешь. Вроде гопники тощие и бессильные, и ты мог бы им навалять в одиночку, а ноги сами несут тебя на другую сторону улицы. Словом, непредсказуемое это дерьмо — мозг человека. А префронтальная кора очень умная, но работает медленнее, чем все остальное. Хотя, насчет ее ума тоже можно поспорить. Что-то от ипотеки ей меня предостеречь не удалось.

Ладно, хрен с ней, с ипотекой, вернемся к большому комару. Пока префронтальная кора вспоминала факты про карамору, про нектары и соки растений, про книжки из детства, руки мои сделали одно-единственное движение — хлопок перед собой — и несчастная долгоножка тяжелой пушинкой упала на ковер.

Сердце билось чуть быстрее, чем обычно. Воздуха немного не хватало, так что я опять высунул щеки в черноту гор. Впрочем, быстро одумался, засунул обратно и закрыл окно. От греха подальше. Рептильный мозг сказал мне, что в мире полно опасностей и лучше будет окно закрыть.

Я перевел дух. В комнате играл темный-претемный эмбиент «Старухи Мха». На полу лежало хладное тельце самого страшного в мире зверя — караморы. Я победил его, даже не задумываясь. Я из детства многое бы отдал за такую победу. Я из настоящего лишь брезгливо поморщился, завернул туловко несчастного караморы в кусочек салфетки и выкинул его в ведро под раковиной.

Зато я хватанул настоящего хоррора. Пусть не там, где хотел бы. И хоррора на сегодня было явно достаточно. Я выключил музыку и закрыл ноутбук. Надо было идти спать.

Завтра важный день.

Практика

Моим четвертым телефоном стал Siemens CX65. Тот самый, про который по телеку шла реклама, где девушка отмороженным голосом с «немецким» акцентом проговаривала: «12 квадратных сантиметров экрана!», делая особый упор на слова «Двенадцать» и «сантиметров». Я выменял его у мамы на свой синий Pantech G200.

Экран и правда был огромен. Корпус поскрипывал в руке и рассыпался на множество деталей, даже телефон роняли с небольшой высоты. Камера выдавала какое-то фиолетово-серое месиво вместо фотографий — но это было не важно, ведь камера была! Я вдел в специальное ушко на корпусе веревочку с металлическим кольцом и постоянно вращал аппарат на пальце. Телефон был прекрасен.

Сегодня — международный День КВН!

Я попал в КВН еще в школе. В школе я был ботаном-задротом и о том, чтобы выйти на сцену и сказать с нее что-то, даже не помышлял. На сцене я начинал заикаться и белеть. Поэтому первое время я молча ходил на репетиции команды. Позже я стал делать саундтреки для выступлений. Секундомером замерял сценки, на компьютере нарезал под них подложки и записывал на аудиокассету друг за другом. Потому что в КВНне могли выжить только упоротые и ебанутые. В тот год команда стала чемпионом школьной лиги.

В университете было полегче: тут никто не знал, что я ботан-задрот. Ебанутость с упоротостью были все так же в цене. Я быстренько организовал выступление для нашей группы на посвящение студентов, и теплым осенним деньком после пар меня подкараулили факультетские КВНщики. Они предложили мне играть в команде. Я согласился. А как можно было не? В первый же год мы стали чемпионами вуза. А через два года — чемпионами города.

Только с появлением в квартире младенца понимаешь, как иногда важна тишина!

Вот ты идешь по комнате, стараясь не дышать. Еще минуту назад дом наполнял плач, причиной которому были то ли экзистенциальные душевные терзания, то ли всепоглощающая тоска по неизвестным планетам, а то ли все же — горькое разочарование по поводу внепланового мытья жопы. В общем, теперь уже неважно. Теперь все закончилось, все мирно улеглись сопеть. По крайней мере, на ближайшие часа три.

И тут оказывается, что всё вокруг умеет издавать звуки! Даже самые, казалось бы, бесшумные вещи способны затрещать, зашуршать, стукнуть, забулькать и извергнуть еще тысячу самых громких, до разрыва сердца, звуков!

Итак, ты идешь по комнате, затаив дыхание. Ты — герой стелс-игры, вроде Metal Gear Solid, бесшумный Снейк. Как улитка, ты крадешься мимо спецназовцев на максимальном уровне сложности. Любой услышанный врагом звук, даже хруст твоей занывшей спины, означает мгновенный геймовер. Кстати, оказывается, даже дыхание у тебя какое-то слишком шумное. Поэтому лучше благоразумно им не пользоваться.